Бутылочное горлышко и генетический дрейф

Существуют условия, при которых естественный отбор может вообще не действовать. Это генетически узкое место в популяции и генетический дрейф.

Как известно, генетически узкое место в популяции (эффект бутылочного горлышка) происходит из-за природных явлений и других неблагоприятных условий (голод, болезни), приводящих к резкому уменьшению ее размера, в связи с чем уменьшается генетическое разнообразие, увеличивающее количество случайных мутаций. В истинном бутылочном горлышке в популяции шансы на выживание любого организма являются чисто случайными и не улучшаются никаким конкретным врожденным генетическим преимуществом. Эффект может привести к радикальным изменениям, совершенно не зависящим от отбора.

В случае с голубыми глазами, такое уменьшение численности могло привести, во-первых, к случайному возникновению голубоглазости, и, во-вторых, к бОльшему ее распространению, чем это происходило бы при обычном размере популяции.

«Потеря генетической изменчивости в одном или нескольких узких местах популяции, вероятно, способствовала появлению фенотипических изменений, наблюдаемых в волосах и радужной оболочке.» (12)

Результатом эффекта бутылочного горлышка часто становится генетический дрейф, при котором в маленьких популяциях частота мутантного аллеля меняется быстро и случайным образом (эффект Райта). Кроме того, в меньших популяциях мутации достигают фиксации быстрее, чем в больших популяциях, а в бесконечной популяции она не достигается вовсе (закон Харди-Вейберга).

Генетический дрейф не имеет направления и зависит только от математической случайности, в то время как естественный отбор имеет направление в сторону наследственных адаптаций к текущей среде.

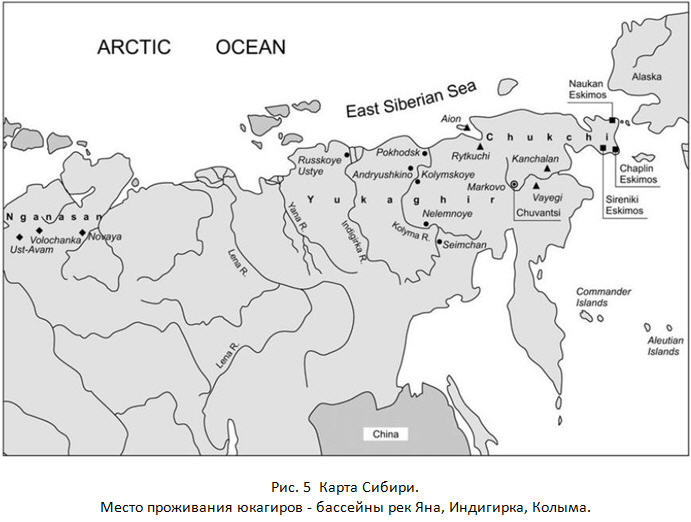

В случае с Сибирским хаски эффект бутылочного горлышка и генетического дрейфа имел воздействие с большой долей вероятности, поскольку предок этой породы имел ареал обитания в труднодоступных местах, огороженных естественными возвышенностями рельефа (с трех сторон практически непреодолимые горы – Колымский, Верхоянский хребты и Момские и с четвертой стороны — Северный Ледовитый океан).

В этих местах проживали малочисленные племена юкагиров и чуванцев, которые, как известно, были знатными собаководами. Собак в этой местности называли колымо-индигирско-янскими лайками и они имели свой, отличающийся от других лаек, фенотип. Именно этих собак импортировали американцы в конце 19-начале 20 вв. для создания породы Сибирский хаски. Существование в такой изолированной территории в малом количестве способствовало быстрому закреплению спонтанной мутации.

Этот регион практически полностью находится в зоне Полярного круга, поэтому, если вернуться к естественному отбору, связанному с UV-излучением, то мы можем с уверенностью сказать, что солнечный свет не мог служить фактором отбора — опасное UV-B излучение здесь отсутствует.

Итак, естественный отбор по фактору голубых глаз у людей и собак происходил в незначительной степени, что связано с нейтральностью мутации.

Ученые выдвинули следующие гипотезы с разной степенью доказанности:

1. Отрицательный отбор — малое количество меланина в голубых глазах способствовало отбору только в регионах с жестким UV-B (к примеру, экваториальных областях) и отсутствовал в средних и высоких широтах (к примеру, в Европе).

2. Положительный отбор — полигенный и плейотропный эффекты сказались на цвете глаз при осветлении кожи человека, а также при появлении пятнистого окраса у собак при одомашнивании и селекции. При этом причины возникновения такой связи у людей и собак, возможно, одинаковы – механизмы, уменьшающие выработку меланина в пигментации кожи и волос (шерсти) сказались и на цвете глаз.

3. Положительный отбор — сильное рассеяние света в радужке способствовало зрению в северных и средних широтах, но эта версия не имеет эмпирического подтверждения. Рассеяние в светлых глазах действительно сильнее, чем в карих, однако способствовало ли это отбору, не подтверждено.

4. Следует учитывать влияние генетически узкого места в популяции и генетического дрейфа, которые могли повлиять на появление и закрепление голубоглазости.

В итоге, при общем взгляде на проблему естественного отбора следует отметить, что естественный отбор имел довольно слабое влияние на распространение и закрепление голубых глаз у собак и людей.